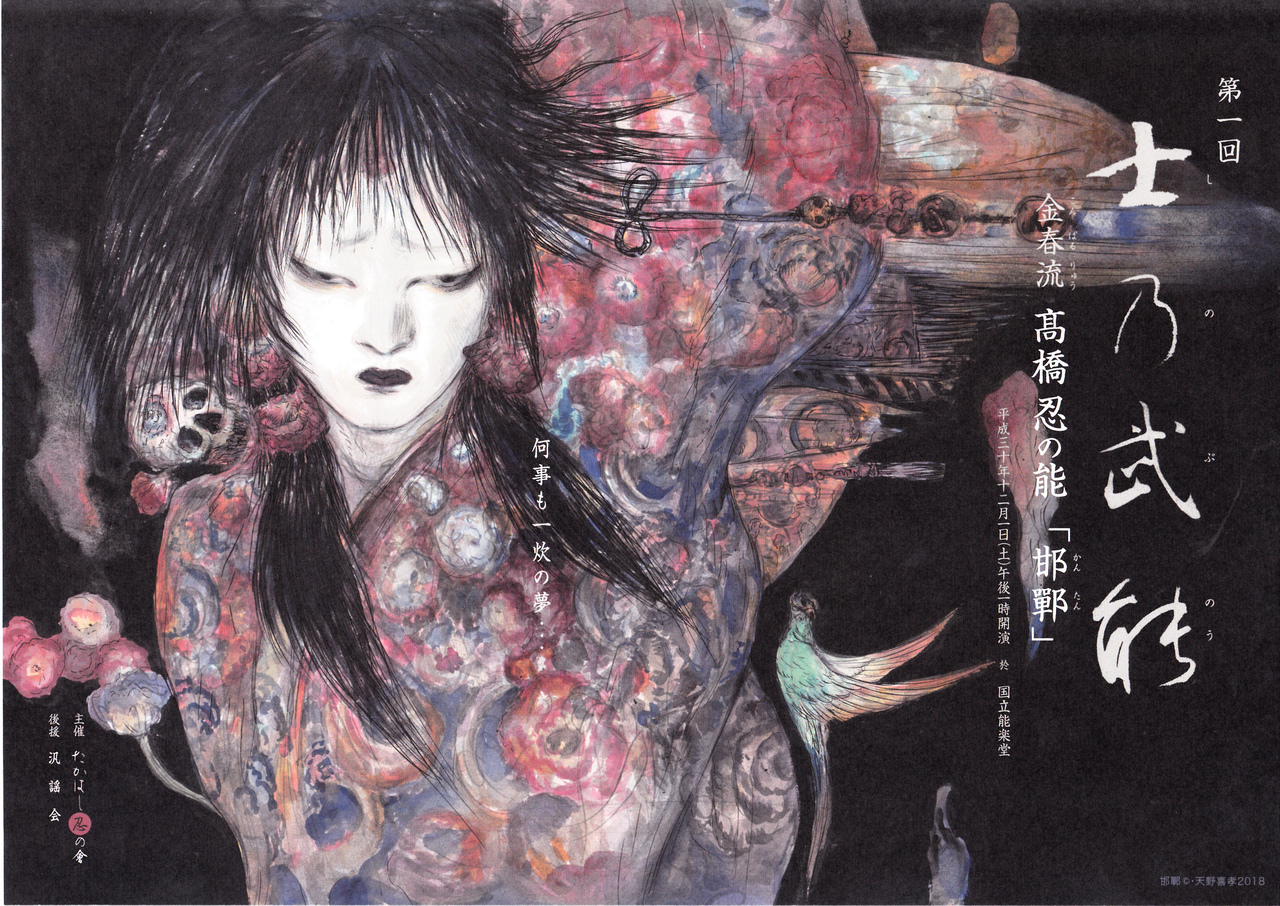

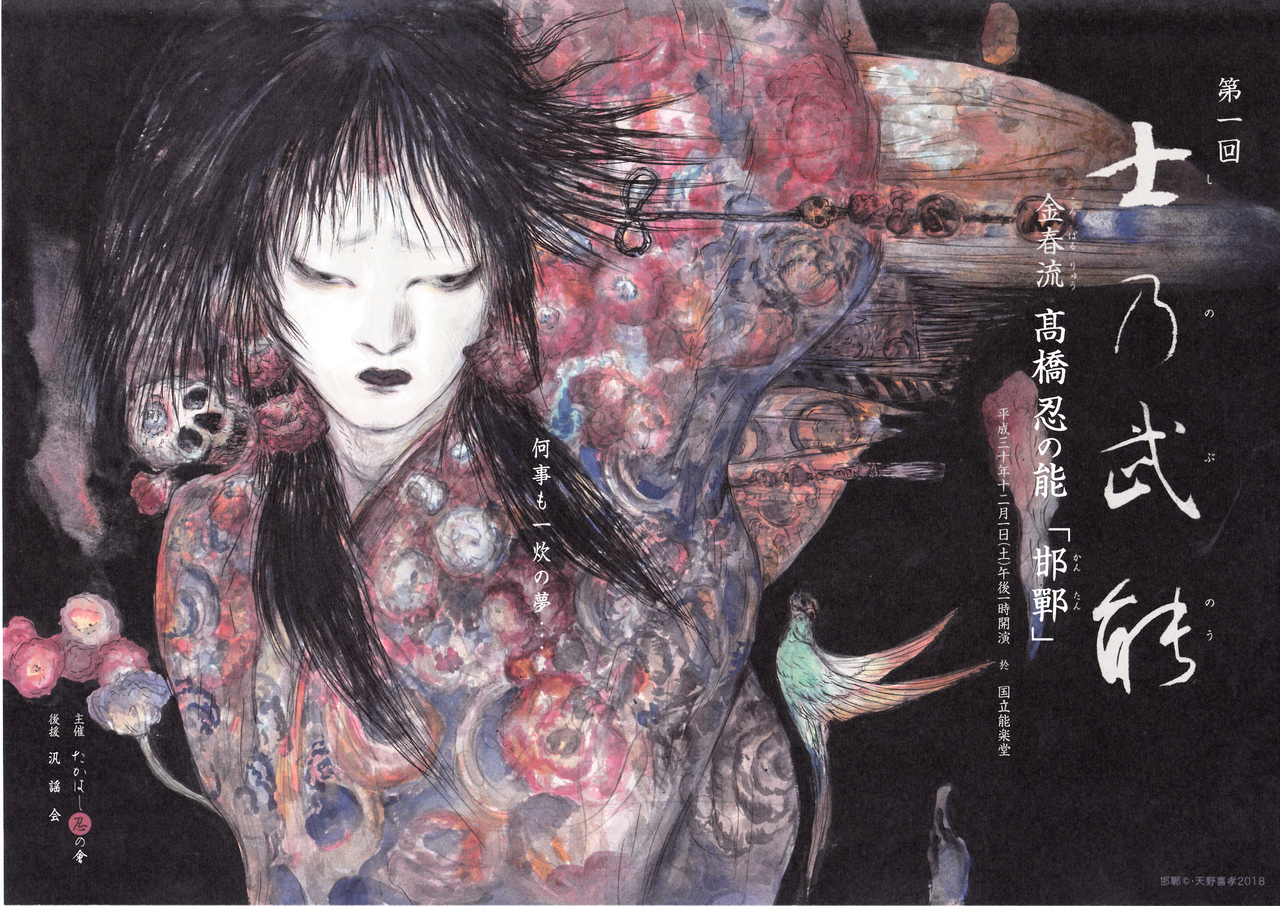

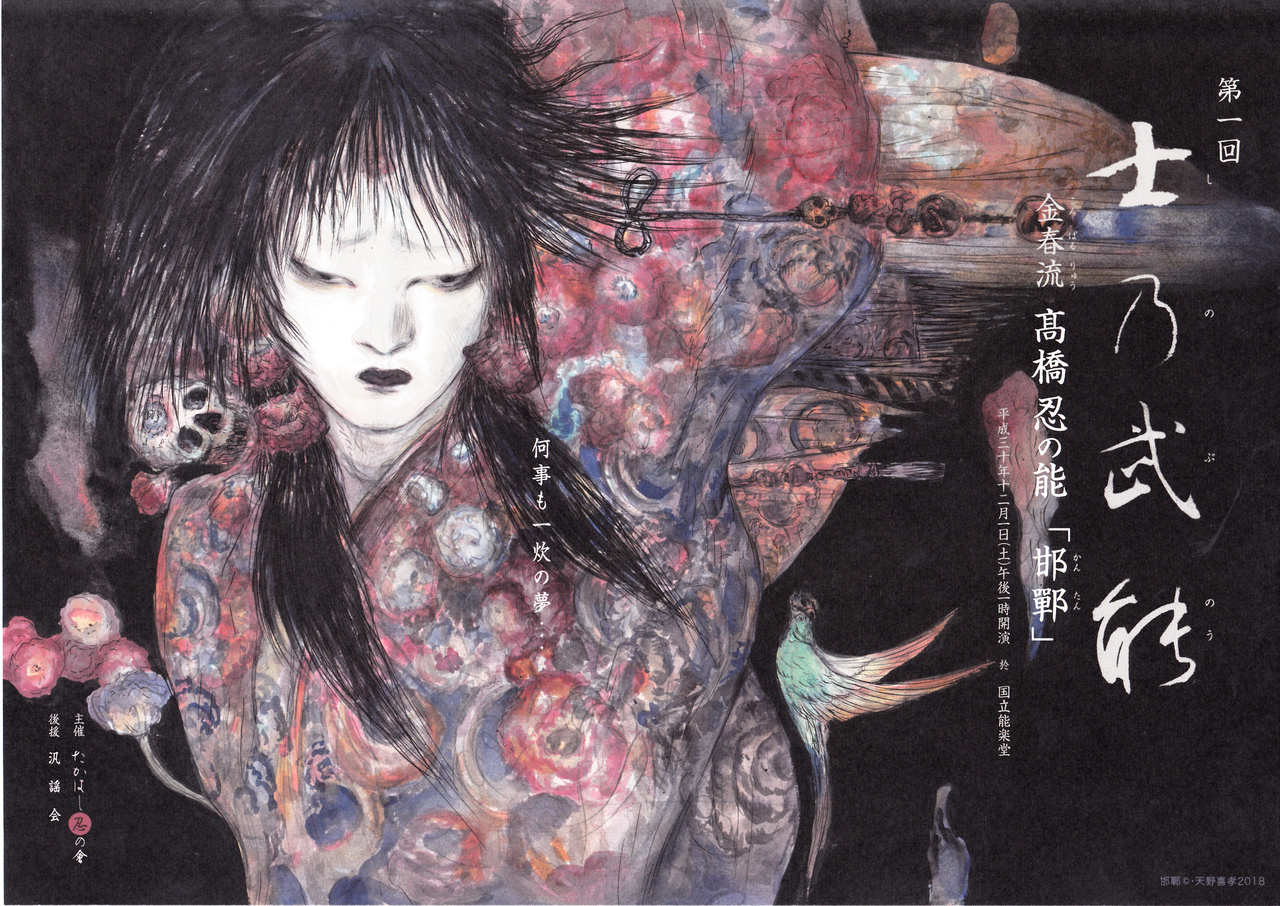

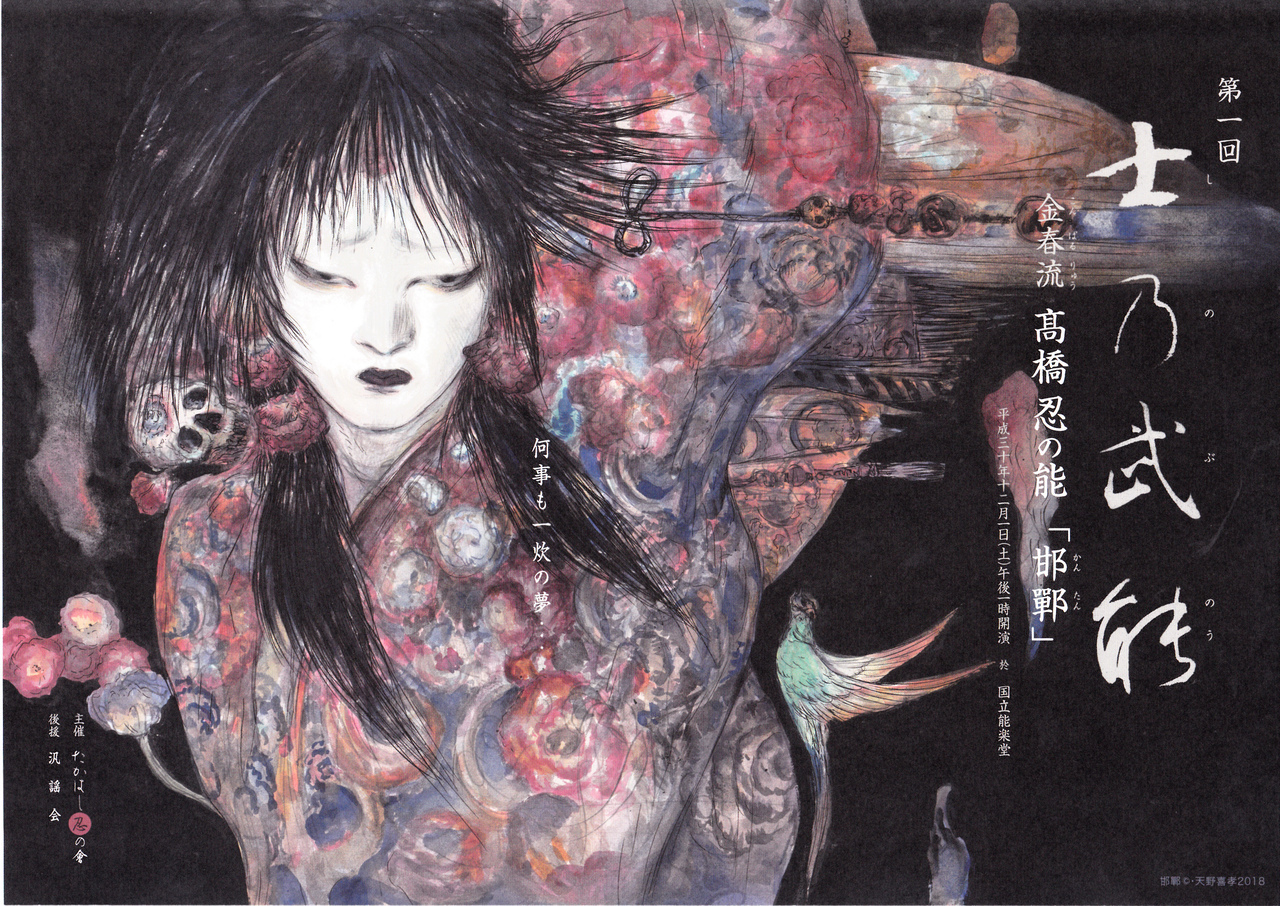

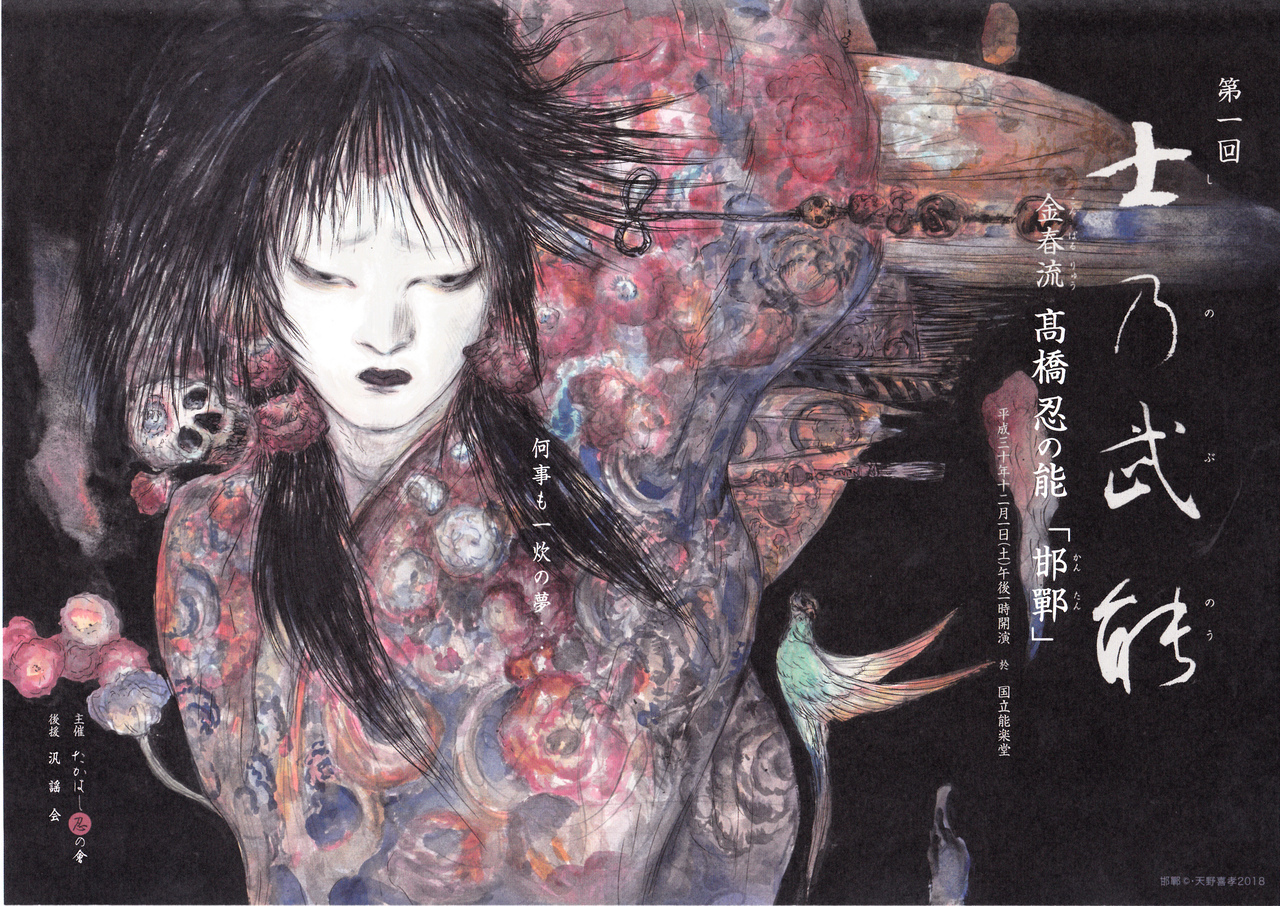

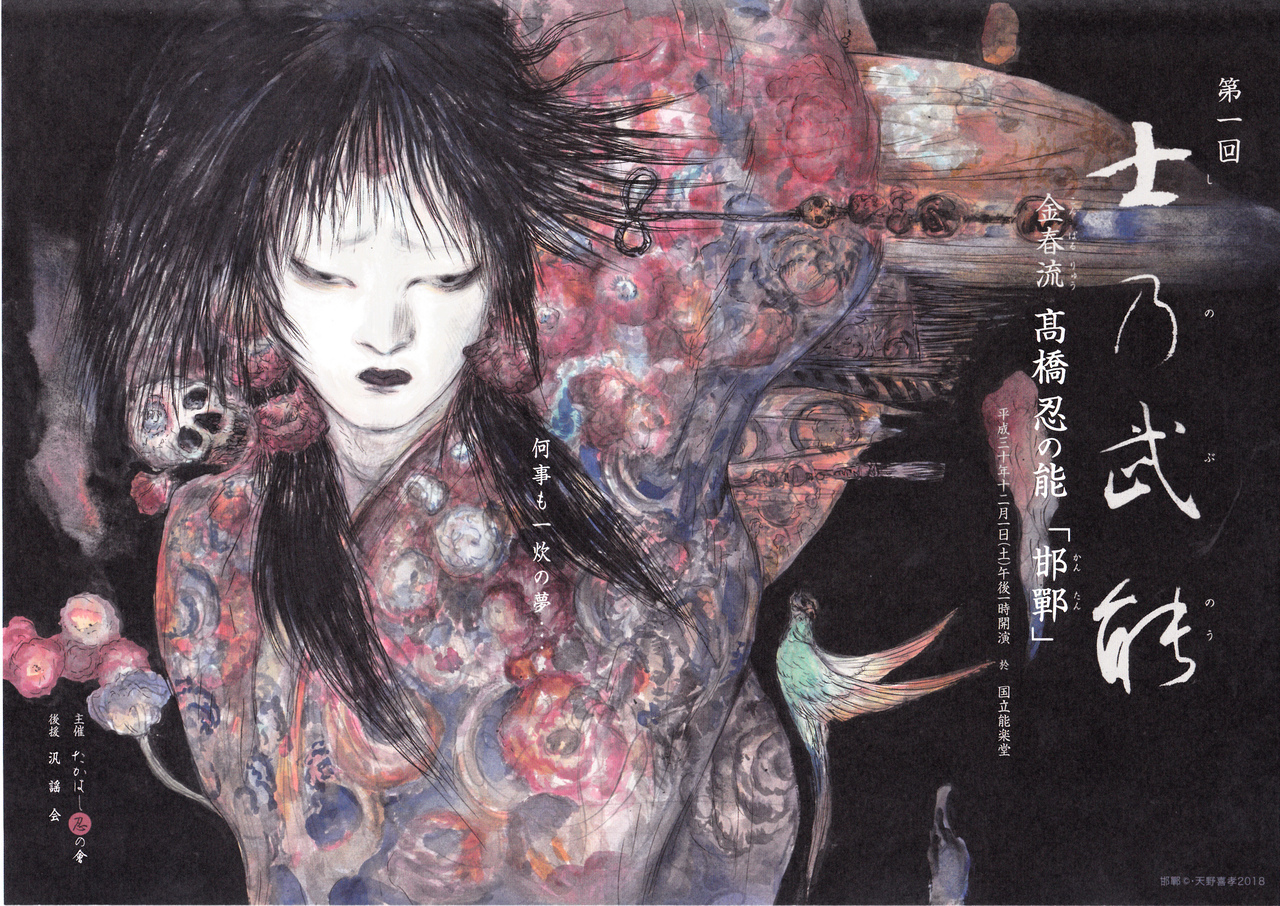

邯鄲 画・天野喜孝(世界的なイラストレーターの「能」との初コラボ作品)

デザイン 柘雄介

ご来場御礼

2018年12月1日(土)

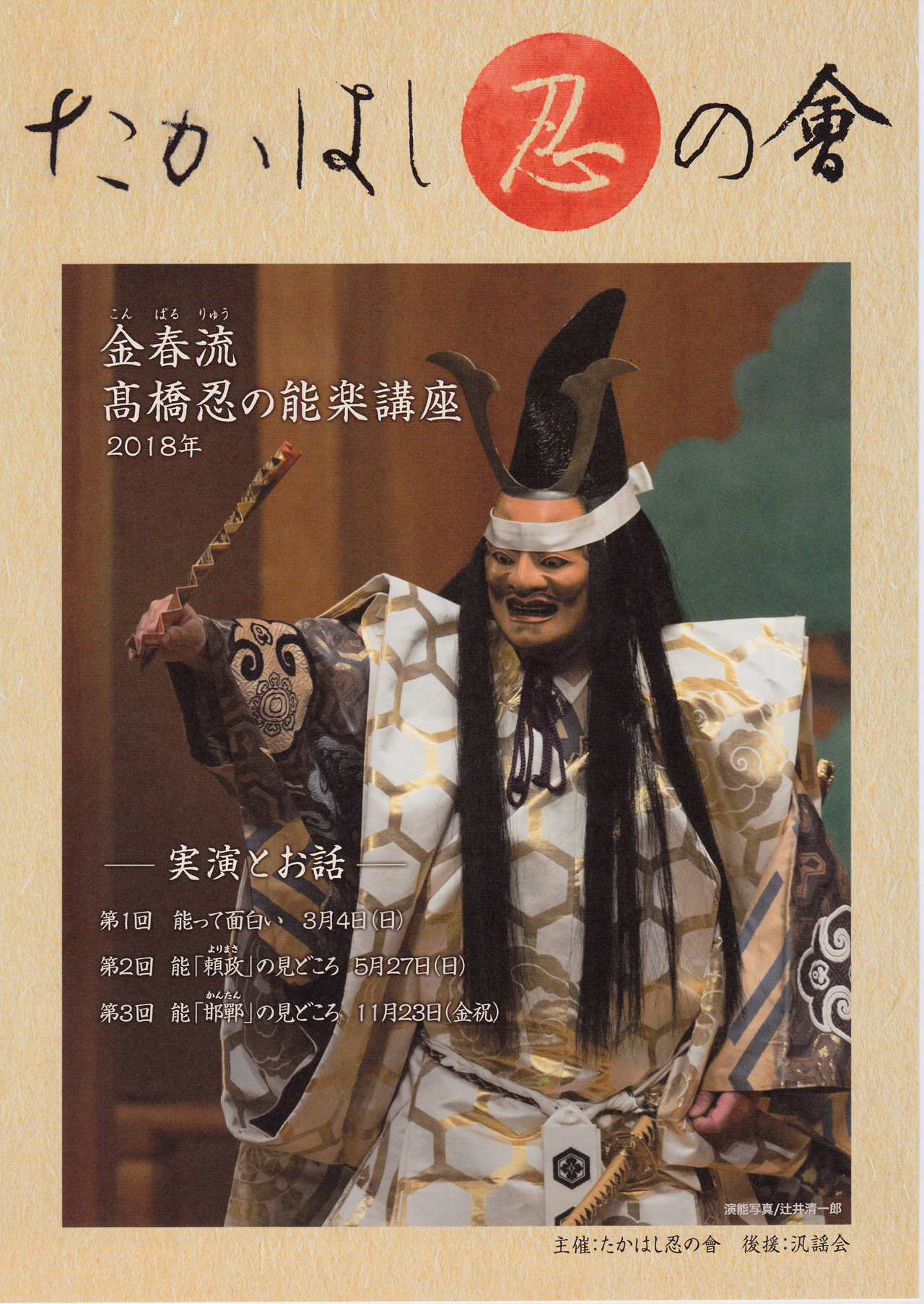

第一回 士乃武(しのぶ)能

金春流(こんぱるりゅう) 髙橋忍の能「邯鄲(かんたん)」

(だいいっかい こんぱるりゅう たかはししのぶののう かんたん)

【終了】第一回 士乃武(しのぶ)能

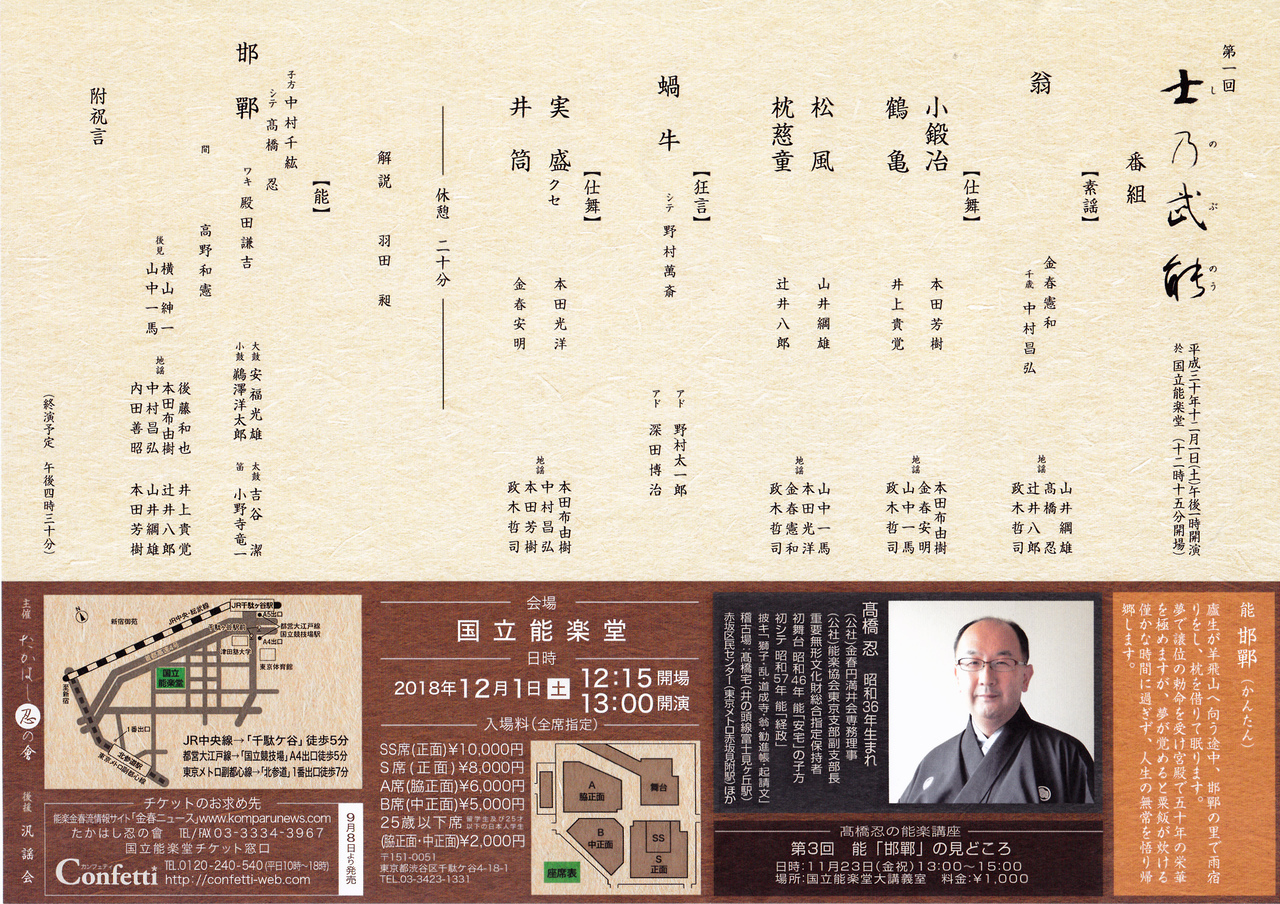

番組

2018年12月1日(土)国立能楽堂

【13:00開演(12:15開場)】

素謡〈翁〉 金春憲和 千歳 中村昌弘

仕舞〈小鍛冶〉 本田芳樹

仕舞〈鶴亀〉 井上貴覚

仕舞〈松風〉 山井綱雄

仕舞〈枕慈童〉 辻井八郎

狂言〈蝸牛〉 野村萬斎 野村太一郎 深田博治

仕舞〈実盛 クセ〉本田光洋

仕舞〈井筒〉 金春安明

【休憩20分】

解説 羽田昶

能〈邯鄲〉シテ:髙橋忍 子方:中村千紘 ワキ殿田謙吉 間:高野和憲 笛:小野寺竜一 小鼓:鵜澤洋太郎 大鼓:安福光雄 太鼓:吉谷潔

【16:30終了予定】

■全席指定 座席表はこちら

SS席(正面前方中央付近)10,000円

S席(SS席以外の正面) 8,000円

A席(脇正面) 6,000円

B席(中正面) 5,000円

留学生・日本人学生の25歳以下席(脇・中正面)2,000円

販売終了いたしました。

■たかはし忍の會 TEL/FAX 03-3334-3967

〔update 2018.11.28(水)〕

能楽タイムズ10月号に

髙橋忍師インタビュー記事掲載

業界紙「能楽タイムズ」2018年10月号にインタビュー記事が掲載されています。「士乃武能」という會名の由来、天野喜孝氏のイラスト、番組、そして、會への抱負などが語られています。

ぜひ、能楽タイムズ10月号をご一読ください。

お問い合わせは 能楽書林 03-3264-0846

〔update 2018.10.21(日)〕

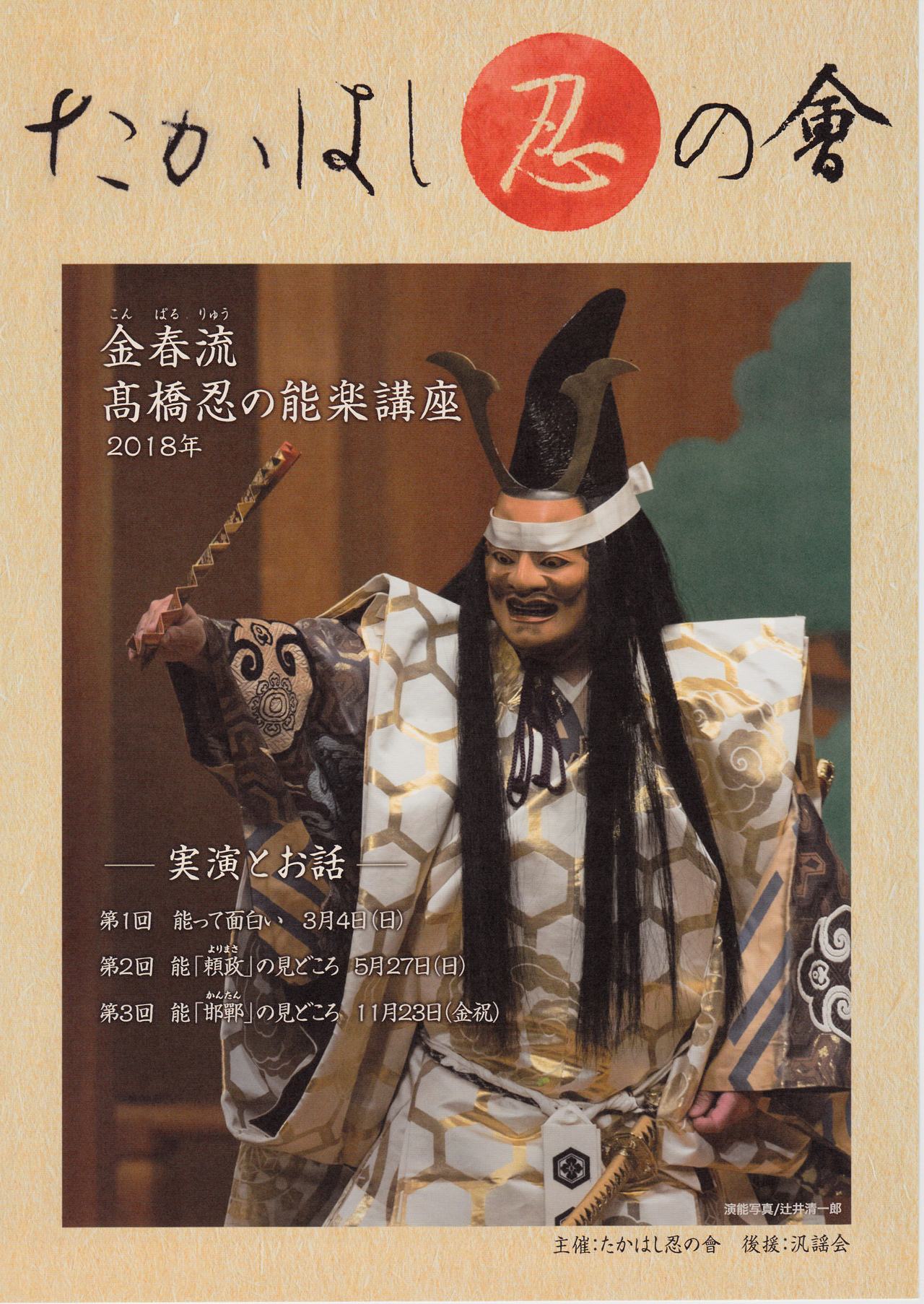

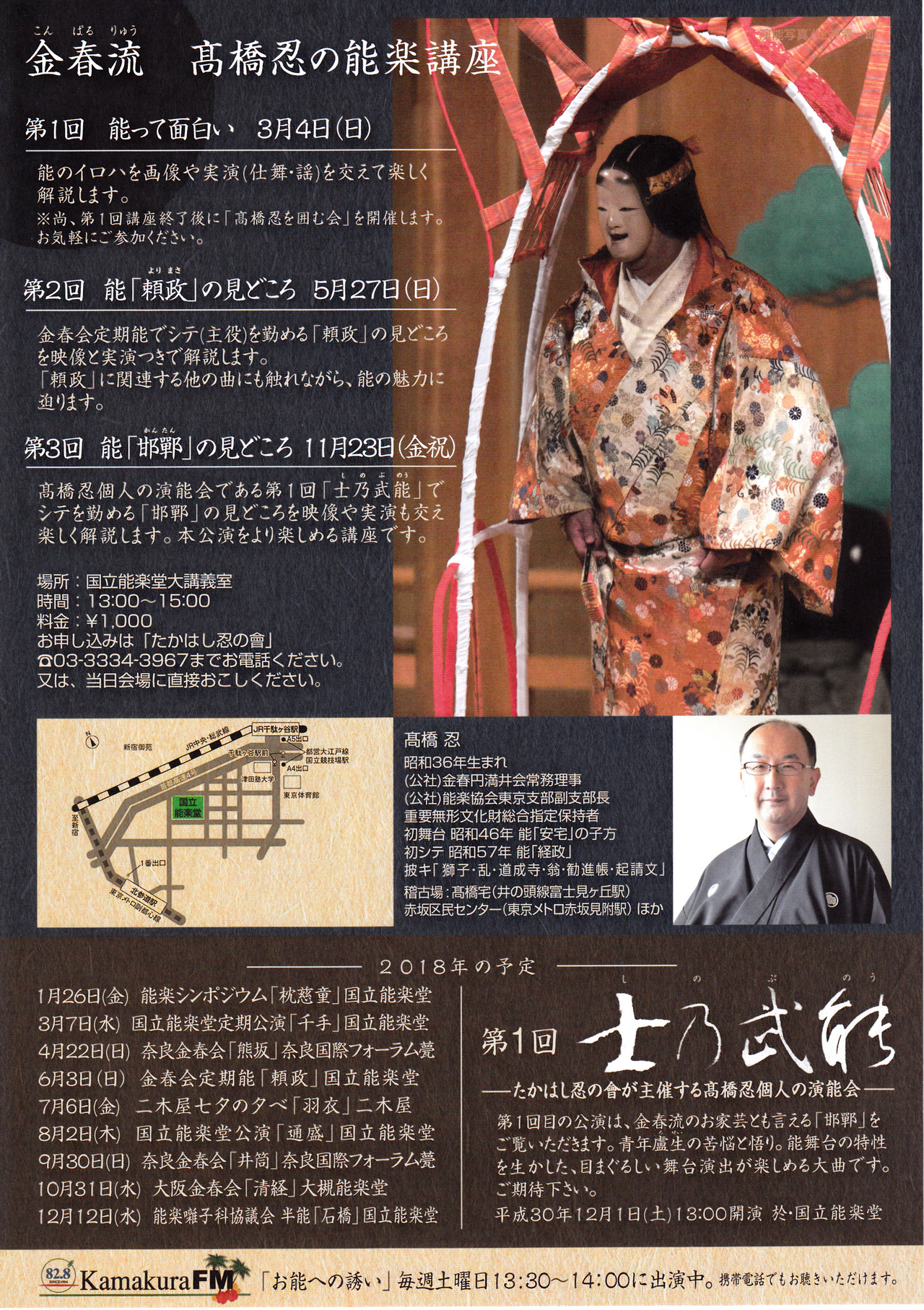

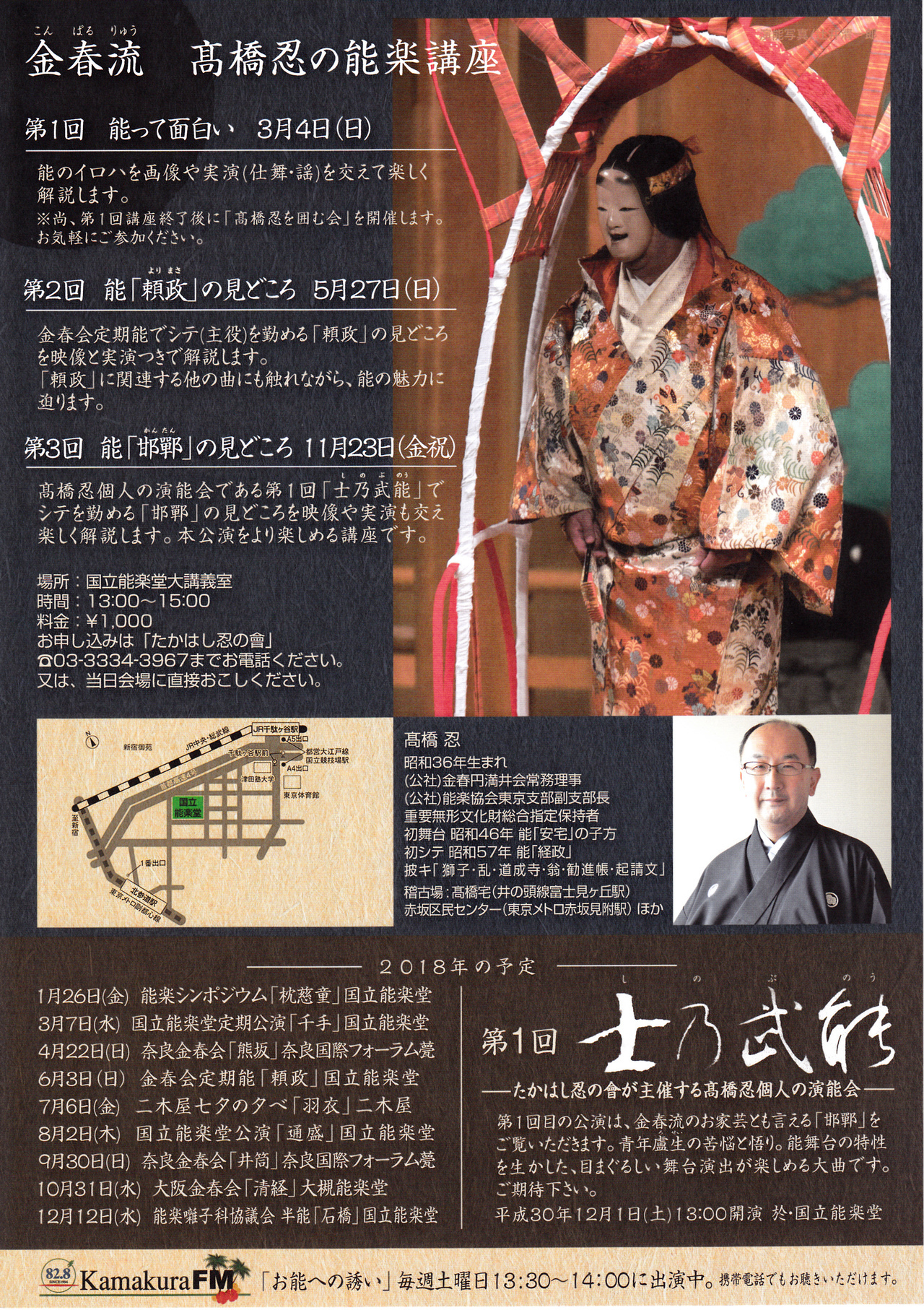

【終了】11月23日(金・祝)講座のお知らせ

「能〈邯鄲〉の見どころ」

2018年11月23日(金・祝)13:00~15:00「能〈邯鄲(かんたん)〉の見どころ」金春流 髙橋忍の能楽講座 会場は国立能楽堂2階大講義室。

【講座のお知らせ】来月、11月23日(金・祝)、午後1時から国立能楽堂大講義室にて、講座「能・邯鄲の見どころ」を開催します。この講座は12月1日(土)午後1時開演の第1回「士乃武(しのぶ)能」の演目解説です。シテ自らの解説講座です。この講座でさらに当日の「邯鄲」を楽しんで頂けるよう全力投球します。皆様、どうぞ奮ってご参加くださいますよう、お願い申し上げます。お申し込みは「たかはし忍の會」(03-3334-3967)または、当日会場に直接おこしください。なお、第1回「士乃武(しのぶ)能」は、お陰様で残席も僅かとなって来ました。今後とも何卒、よろしくお願い申し上げます。

〔update 2018.10.10(水)〕

【終了】12月1日(土)

第一回 士乃武(しのぶ)能

天野喜孝先生の原画を展示

2018年12月1日(土)13:00開演の第一回 士乃武能(於:国立能楽堂)当日限定で、会場内ロビーに、天野喜孝先生の原画を展示する予定です。天野喜孝先生ファン必見です。

〔update 2018.09.08(土)〕

12月1日(土)第一回 士乃武(しのぶ)能

本日(9月8日)、チケット一般販売開始

2018年12月1日(土)13:00開演の第一回 士乃武能(於:国立能楽堂)のチケット一般販売を開始。SS券は完売いたしました。

〔update 2018.09.08(土)〕

第一回 士乃武(しのぶ)能 番組

2018年12月1日(土)国立能楽堂

【13:00開演(12:15開場)】

素謡〈翁〉 金春憲和 千歳 中村昌弘

仕舞〈小鍛冶〉 本田芳樹

仕舞〈鶴亀〉 井上貴覚

仕舞〈松風〉 山井綱雄

仕舞〈枕慈童〉 辻井八郎

狂言〈蝸牛〉 野村萬斎 野村太一郎 深田博治

仕舞〈実盛 クセ〉本田光洋

仕舞〈井筒〉 金春安明

【休憩20分】

解説 羽田昶

能〈邯鄲〉シテ:髙橋忍 子方:中村千紘 ワキ殿田謙吉 間:高野和憲 笛:小野寺竜一 小鼓:鵜澤洋太郎 大鼓:安福光雄 太鼓:吉谷潔

【16:30終了予定】

■全席指定 座席表はこちら

SS席(正面前方中央付近)10,000円

S席(SS席以外の正面) 8,000円

A席(脇正面) 6,000円

B席(中正面) 5,000円

留学生・日本人学生の25歳以下席(脇・中正面)2,000円

販売終了いたしました。

■たかはし忍の會 TEL/FAX 03-3334-3967

〔update 2018.09.08(土)〕

【終了】天野喜孝氏の展覧会

「第一回 士乃武能」のチラシの原画を担当された天野喜孝氏の展覧会のお知らせ

開催期間:2018 8月10日(金)~9月2日(日)

開催時間:11時~18時(最終入場17時30分)

開催場所:池袋サンシャインシティ文化会館ビル3階展示ホールC

料金 :一般2000円(前売り1800円) 中学生以下1000円(前売り800円)

3歳未満無料

ファイナルファンタジーの原画約150点をはじめとした過去最大規模の展覧会。ぜひ足をお運びください。

〔update 2018.08.07(火)〕

デザイン 柘 雄介

「天野喜孝先生のイラスト」髙橋忍

「私はガッチャマンなどの作品で知られるタツノコアニメの大ファンです。そのタツノコプロの社長であった九里一平(くりいっぺい)先生のアトリエが、私の自宅の近所にあることを知り、お会いすることが出来ました。その九里一平先生が、漫画家業50周年の記念パーティにご招待いただき、お祝いの謡を謡わせていただきました。

そのパーティにはかつてのタツノコプロ黄金期の方々が勢揃いされ、その中に、天野喜孝(あまのよしたか)先生がおられました。それ以来、私の能に何度も足を運んでいただいておりました。奥様とも懇意にさせていただき、今回、第一回目の私の会のチラシを、意を決してお願いしましたところ、快諾していただき、素晴らしいイラストが完成いたしました。夢のようなお話です。能楽のチラシとは思えない、アートな仕上がりとなりました。素晴らしいイラストに負けないよう、当日まで稽古を重ねて頑張りたいと思っております」

金春流能楽師 髙橋忍

〔update 2018.07.26(金)〕

12月1日(土)第1回 士乃武(しのぶ)能

番組決定

金春流髙橋忍の能〈邯鄲〉

狂言〈蝸牛〉野村萬斎

画・天野喜孝

金春流 髙橋忍の会「第1回 士乃武(しのぶ)能」は、2018年12月1日(土)13:00~16:30(予定) 国立能楽堂 〈邯鄲〉髙橋忍 子方:中村千紘 狂言〈蝸牛〉野村萬斎

本日9月8日(土)午前10時よりチケット一般販売開始、全席指定。座席表はこちら。SS券は完売いたしました。なお、当サイトおよびカンフェティでの販売は終了いたしました。

SS指定席券(正面) :10,000円

S指定席券 (正面) : 8,000円

A指定席 (脇正面): 6,000円

B指定席 (中正面): 5,000円

25歳以下席(脇正面): 2,000円(留学生及び25歳以下の日本人学生)

25歳以下席(中正面): 2,000円(留学生及び25歳以下の日本人学生)

〔update 2018.11.28(水)〕

邯鄲 画・天野喜孝(世界的なイラストレーターの「能」との初コラボ作品)

デザイン 柘雄介

邯鄲(かんたん) あらすじと見どころ

【あらすじ】盧生(ろせい)が羊飛山へ向う途中、邯鄲の里で雨宿りをし、枕を借り眠ります。すると譲位の勅命を受け、宮殿で五十年の栄華を極めますが、夢が覚めると粟飯が炊ける僅かな時間に過ぎず、人生の無常を悟り帰郷します。

【見どころ】寝台である一畳台が夢の中では宮殿の玉座になる等、現実と夢の世界が巧みに構成された、変化に富む面白い曲です。後半の子方の舞と、シテの舞が見どころです。〔能楽研究家 後藤和也〕

邯鄲(かんたん) 解説

【邯鄲①】〈邯鄲〉の作者は不明ですが、金春禅竹(ぜんちく)の『歌舞髄脳記(かぶずいのうき)』(1456)に記述があること、曲の特性から世阿弥周辺(観世元雅(もとまさ)や禅竹)の作と考えられています。出典は中国の『枕中記(ちんちゅうき)』、『重刊湖海新聞夷堅(いけん)続志』、日本の『太平記』、『和漢朗詠集和談抄』等ですが、先行する中国の邯鄲の話を作者独自の構想下に整えている所に特色があります(集成本『謡曲集・上』邯鄲解題)。それは「夢の世ぞと悟りえて」という、出典を離れた日本的な仏教的無常感(この世のあらゆるものは永遠ではなく、移ろい行く、はかないもの)を主題とする所にも表われています。

〈邯鄲〉にはいくつかの特色があります。本来は〈邯鄲〉専用の面だった邯鄲男の使用、狂言口開ケ〔アイにより曲が始まる。現行曲では14曲で、その内の半分〈邯鄲・咸陽宮(かんにょうきゅう)・皇帝(こうてい)・三笑(さんしょう)・西王母(せいおうぼ)・鶴亀(つるかめ)・東方朔(とうぼうさく)〉が唐事(からごと)(中国物)です。赤字(下線)の曲は金春流にナシ〕の後でシテがいきなり登場すること、一畳台(いちじょうだい)の巧みな利用、有効な「夢」の活用、中でも枕をして寝る型は〈邯鄲〉のみです。また、子方による舞、一畳台を使った舞と特殊な型、一畳台への飛び込み、覚醒後に後日譚(たん)的に悟りを得た事を述べる静かな謡の終曲など、盛りだくさんの野心的な曲です。

〈邯鄲〉には子方の「わが宿の」の謡のところでシテが法被(はっぴ)を脱ぐ珍しい型があります。これは金春大夫(だゆう)(大夫は現在の宗家にあたる)の金春安照(やすてる)〔1549―1621。女婿(じょせい)が金剛大夫の金剛三郎。金剛三郎は後に金剛流から独立し喜多流を創始した北七大夫(きたしちだゆう)〕の金春安照装束付(しょうぞくづけ)に「…夢の舞の内に、法被の右の肩をぬぐ」(能楽資料集成『金春安照型付集』わんや書店)という記述があります。現在との違いもありますが、法被を脱ぐという型は今に継承されていることが分かります。

【邯鄲②】〈邯鄲〉のあらすじを見ておきましょう。廬生が羊飛山へ向う途中、邯鄲の里で雨宿りをし、宿の女主人から枕を借りて眠ります。廬生は夢の中で王位につく勅命を受け宮殿で五十年の栄華を極めますが、夢が覚めると粟飯が炊ける僅かな時間に過ぎず、人生の無常を悟り帰郷する、という内容です。

作者は不明ですが、近年の研究から世阿弥周辺(金春禅竹など)の曲である可能性が指摘されています。禅竹の『歌舞髄脳記』(1456)に曲名が見えることから、これ以前には成立していた曲です。なお最古の演能記録は糺河原勧進猿楽(1464)での音阿弥(第三代観世大夫で世阿弥の弟・四郎の子。一時、世阿弥の養子になっていたと推測されています)による所演です。

〈邯鄲〉は中国の小説『枕中記』や『太平記』巻二十五の「邯鄲の夢の枕」などを出典としています。廬生の人生への迷い、五十年の栄華、覚醒後の悟り、という場面を現実と夢の世界を用いた巧みな構成で描いています。通常、ワキ(ワキツレ)は現実世界の人物ですが、〈邯鄲〉では夢の中、すなわち非現実世界の人物(勅使など)として扱われており、夢の世界を現実と感じさせる効果があります。なお、廬生の夢が覚める前にワキ(ワキツレ)は退場している、というのも特徴です。

〈邯鄲〉には他にも特徴があります。アイ(狂言方)が鬘を用いること、シテが枕をして能装束のまま寝る所作などは、〈邯鄲〉だけに見られる特徴です。なお、面の邯鄲男は本来は〈邯鄲〉の専用面でしたが、脇能の男の神(高砂など)にも用いられるようになりました。ところで、曲中の「面白やふしぎやな」という何気ない表現が実は世阿弥の芸論用語であるという興味深い指摘が天野文雄氏(『能という演劇を歩く』)にあります。〔能楽研究家 後藤和也〕

能楽 金春流

〔能楽とは〕

室町時代に観阿弥・世阿弥によって大成された能楽は、その後650年もの間、途絶えることなく上演され続けてきた世界にも類を見ない伝統芸能です。日本が世界に誇る洗練を極めた古典芸能の最高峰として、1957年には国内で重要無形文化財に指定され、2001年にはユネスコの無形文化遺産・第1号に選定されています。

〔金春流とは〕

世阿弥の「風姿花伝」に“申楽(さるがく)と呼ばれる芸能(今の能楽)は聖徳太子が秦河勝(はだのこうかつ)に命じて創作させた”とあります。その秦河勝に始まる正統を脈々と受け継ぐ金春流は、現宗家 金春憲和(のりかず)で81世を数える能楽最古の歴史を有する流儀です。金春流の芸風は、謡も型も古い様式を随所に残す、最も古格を重んじた、幽玄かつ雄渾なもので、多くの方々に深く愛されて参りました。

ご参考(他言語での閲覧)

- 言語を選んで、参考までにご利用ください▼アラビア語/イタリア語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/ポルトガル語/ロシア語/英語/韓国語/中国語(簡体)