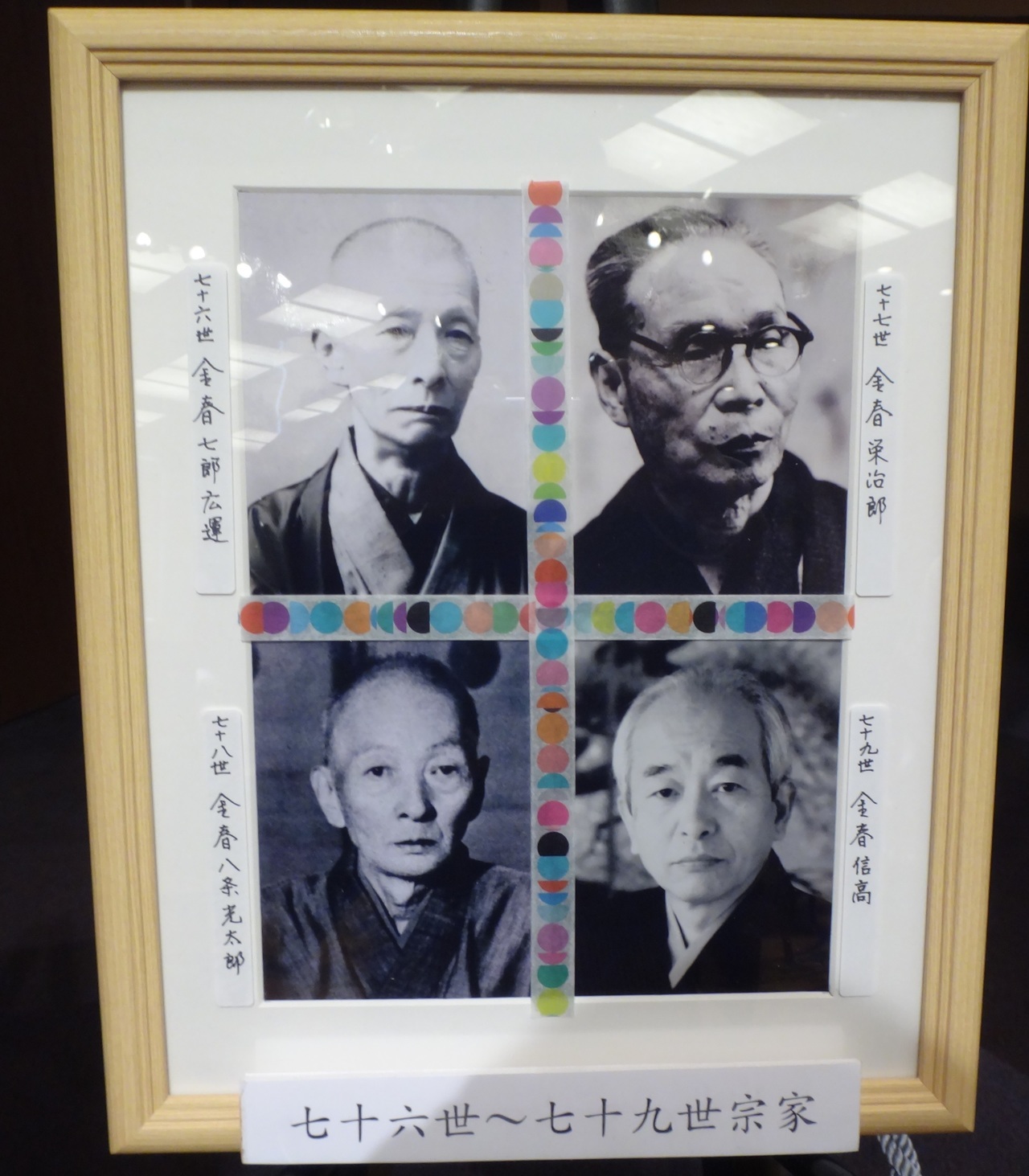

金春歴代宗家

現宗家 81世宗家 金春憲和

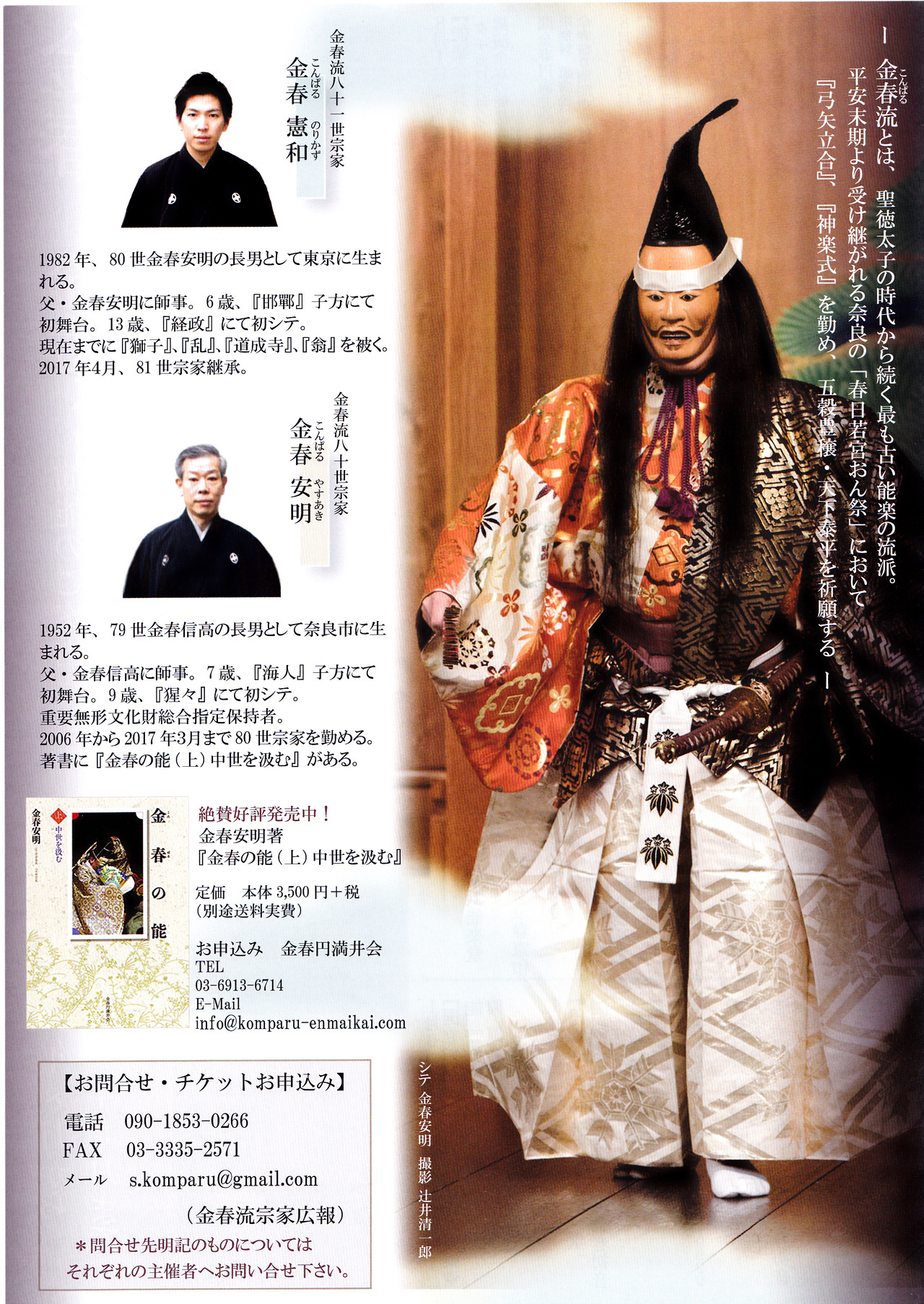

能楽シテ方金春流八十一世宗家 金春憲和(こんぱる・のりかず)

1982年(昭和57)、八十世宗家金春安明(やすあき)の長男として東京に生まれる。父・金春安明に師事。6歳、『邯鄲(かんたん)』子方にて初舞台。13歳、『経政(つねまさ)』にて初シテ。

現在までに『獅子』『乱(みだれ)』『道成寺』『翁』を披く。2017年4月、金春流81世宗家を継承。公益社団法人 金春円満井会 常務理事。公益社団法人能楽協会会員。日本能楽会会員。奈良金春会理事。鎌倉市観光協会参与。

シテ方金春流80世 金春安明(こんぱる・やすあき)

1952年、79世宗家金春信高(のぶたか)の長男として生まれる。7歳、興福寺薪能「海人あま」の子方で初舞台。9歳、「猩々(しょうじょう)」で初シテ。1974年4月「道成寺(どうじょうじ)」、2003年10月「卒都婆小町(そとばこまち)」を披(ひら)くなど、以降、能楽師として順調にキャリアを積み、2006年6月、金春流80世宗家を継承。老女物の内、「伯母捨(おばすて)古式」「関寺小町(せきでらこまち)古式」を披く。学習院大学国文科卒。幼少期より中国語に興味をもち、習熟。隋唐宋時代の音韻に明るく、それをも参考に、日本語の中世の音韻や仮名遣いを研究。重要無形文化財総合指定保持者。公益社団法人金春円満井会顧問。著作に「金春の能〈上〉~中世を汲む~」(2017年3月31日発刊)などがある。

2021年11月14日(日)

金春重芳さん初舞台〈橋弁慶〉

2021年11月14日(日)金春会定期能 12:30~国立能楽堂にて 宗家長男 金春重芳さん〈橋弁慶〉の子方で初舞台。

〈橋弁慶〉シテ(弁慶)金春憲和 子方(牛若丸)金春重芳

〔update 2021.11.14(日)〕

金春流 歴代宗家 解説は後藤和也氏、法名等は「能楽大事典」(筑摩書房)による

|

| 法名・通称・号等 | 解 説 | |

|---|---|---|---|

| 初世 | 秦河勝(はだのこうかつ) | 聖徳太子時代(飛鳥時代、西暦600年頃)の人。宗家系図では秦河勝を遠祖とする | |

| 53世 | 毘沙王権守(びしゃおうごんのかみ) | 南北朝時代の人で秦河勝から53世。猿楽(能)の家として事実上の流祖とみられる。長男に光太郎(54世)、次男に千徳、三男に金春権守(こんぱるごんのかみ)がいる。なお52世までの記録はナシ | |

| 54世 | 光太郎(みつたろう) | 毘沙王権守の長男。世阿弥の『申楽談儀』によれば光太郎は鬼の演技に長じていた。世阿弥が鬼の演技をした際、「光太郎の面影あり」と評せられた逸話アリ | |

| 55世 | 毘沙王次郎(びしゃおうじろう) | 光太郎の子。光太郎没後は毘沙王権守の三男金春権守(こんぱるごんのかみ)が活躍。「金春」の名は金春権守に由来し以後金春を姓とする。金春権守は金春禅竹の祖父にあたる。『申楽談儀』に記事アリ | |

| 金春権守(こんぱるごんのかみ) | 毘沙王権守の三男、光太郎の弟。以後、金春座と称する | ||

| 56世 | 弥三郎(やさぶろう) | 金春弥三郎は金春権守の子で金春禅竹の父。禅竹は弥三郎について詳しく語っておらず早世したらしい | |

| 57世 | 氏信(うじのぶ) | 禅竹(ぜんちく) | 1405~1470頃。金春権守の孫。金春弥三郎の子。金春流中興の祖と呼ばれる。世阿弥の女婿で世阿弥と禅竹は師弟関係にあり、世阿弥の業績を継承発展させた。「野宮」「芭蕉」「定家」など多くの名曲と、『六輪一露之記』など数々の伝書を残した |

| 58世 | 七郎元氏(もとうじ) | 宗筠(そういん) | 1432~1480。名手として名高く一条兼良の愛顧を受け、応仁の乱前後の激動期に活躍した |

| 59世 | 八郎元安(もとやす) | 禅鳳(ぜんぽう) | 1454~? 足利義政の時代 父宗筠の急逝により27歳で宗家を継承。観世と凌ぎを削り、本拠地の奈良から京都へ活躍の場を広げ、1505年に京都の粟田口で勧進能を興行し金春の名を轟かせた。「嵐山」「一角仙人」「初雪」など異彩を放つ個性的な曲を残している。『禅鳳雑談』『反故裏之書』などの伝書も残している。また、金春禅鳳自筆本と呼ばれる謡本が現存し最古の謡本に属する。なお、6世観世元広は女婿にあたる |

| 60世 | 七郎氏照(うじてる) | 宗瑞 | 戦国末期の人。金春禅鳳の子。名手として名高い。行年83歳と長命 |

| 61世 | 八郎喜勝(よしかつ) | 岌連(ぎゅうれん) | 1510~1583。名手の誉れが高い。また金春喜勝自筆本と呼ばれる謡本が現存 |

| 62世 | 八郎安照(やすてる) | 禅曲(ぜんきょく) | 1549~1621。金春の能に耽溺した豊臣秀吉が贔屓にした名手。金春は他座を圧倒し徳川家康にも庇護された。慶長8年(1603)二条城での徳川家康将軍宣下祝賀能に氏勝と父子で出演。慶長10年(1605)伏見城での徳川秀忠将軍宣下祝賀能にも氏勝と父子で出演。独自の能楽論と金春安照自筆本と呼ばれる謡本が現存。また、金春安照装束付・金春安照仕舞付が伝存。なお、後に喜多流を創設する金剛三郎(1586~1653、後の北七大夫)は女婿 |

| 63世 | 七郎氏勝(うじかつ) | 35歳で早世。金春大夫安照の長男。氏勝は柳生新陰流や宝蔵院流槍術の達人でもあった。慶長3年(1598)2月11日、興福寺薪能で「関寺小町」を所演。 慶長15年(1610)没 | |

| 64世 | 七郎重勝(しげかつ) | 宗竹 | 39歳で早世。弟が竹田権兵衛家の祖となる安信。寛永5年江戸浅草で勧進能を催す。元和9年(1623)に二条城での徳川家光将軍宣下能に出演。寛永11年(1634)没 |

| 65世 | 八郎元信(もとのぶ) | 即夢 | 1626~1703。生涯に秘曲「関寺小町」を11回も舞うなど賛否のある人物だった。慶安4年(1651)江戸城での徳川家綱将軍宣下能に出演。寛文5年(1665)江戸本所で勧進能を催す。延宝8年(1680)江戸城での徳川綱吉将軍宣下能に出演 |

| 66世 | 八郎重栄(しげなが) | 禅珍 | 1660~1709。元信の子。『重栄控』などの著作を残す |

| 67世 | 八郎休良(やすよし) | 元文4年(1739)没。行年34歳 | |

| 68世 | 十次郎信尹(のぶただ) | 宗順 | 天明4年(1784)没。行年65歳 |

| 69世 | 七郎氏綱(うじつな) | 禅林 | 安永7年(1775)没。行年72歳。延享2年(1745)江戸城での徳川家重将軍宣下能に出演 |

| 70世 | 八郎隆庸(たかのぶ) | 禅閑 | 天明7年(1787)江戸城での徳川家斉将軍宣下能に出演。寛政11年(1799)没。行年64歳 |

| 71世 | 七郎氏政(うじまさ) | 禅忠 | 寛政8年(1796)没。行年22歳 |

| 72世 | 八郎安親(やすちか) | 禅憐 | 享和2年(1802)没。行年28歳 |

| 73世 | 七郎元昭(もとてる) | 禅心 | 天保8年(1837)徳川家慶将軍宣下能に出演。嘉永3年(1850)没。行年58歳 |

| 74世 | 八郎広成(ひろしげ) | 1830~1896。幕末明治維新期にあたり、金春札をめぐる金融恐慌などをうけ困窮を極める。この頃、伝来の面・装束の多くが金春家から流出した。後年、東京に上京し芝能楽堂を中心に出勤し、櫻間左陣とともに東京の金春流復興に尽力した。1888年には青山大宮御所御能御用達に任命された ※詳しくは「金春月報」2020年3月号8~10頁・4月号8~10頁「七四世金春八郎広成のこと」(武蔵野大学客員教授 羽田昶) | |

| 75世 | 武三義広(たけぞうよしひろ) | 明治39年没。行年37歳。この頃、世阿弥自筆能本を含む金春家伝来の大量の貴重文書が宝山寺(奈良県)に流出する | |

| 76世 | 七郎広運(ひろかず) | 73世元昭の子。明治43年没。行年64歳。宗家継承まで不遇の時代があり、一時期、長谷寺に奉職していた。子に光太郎(八条)と栄治郎(栄次郎とも)がいる | |

| 77世 | 栄治郎(えいじろう)(栄次郎とも) | 1895~1977。兄の光太郎(八条)が国鉄勤務時代に足を負傷していたこともあり、弟の栄治郎(栄次郎とも)が広運没後に宗家を継承(1910)。しかし、1913年に兄の光太郎(八条)に宗家を譲った。「道成寺」「卒都婆小町」を披演。日本能楽会会員。長男が金春晃実で、晃実の長男が金春穂高。穂高の長男が金春飛翔 | |

| 78世 | 光太郎(みつたろう) | 八条 | 1886~1962。76世広運の長男。77世栄治郎(栄次郎とも)の兄。生涯に二度「関寺小町」を所演。「枕慈童・鉄輪・大江山」を復曲。晩年には「名人八条」と高く評価された |

| 79世 | 信高(のぶたか) | 1920~2010。奈良から東京へ移住。謡本の整備発行、国立能楽堂の建設実現に尽力。「伯母捨・ 桧垣・関寺小町」の三老女を完演。番外曲「長柄・実方」を試演。「大原御幸・正尊・恋重荷・砧・胡蝶・巻絹・鷺・長柄・木賊・桧垣・伯母捨・実方・求塚・雲林院」を復曲。新作能に「佐渡」。著書に『動かぬ故に能という』(講談社)、『花の翳』(岩波書店)、『十人といろ』(笠倉出版社)。日本能楽会会員 | |

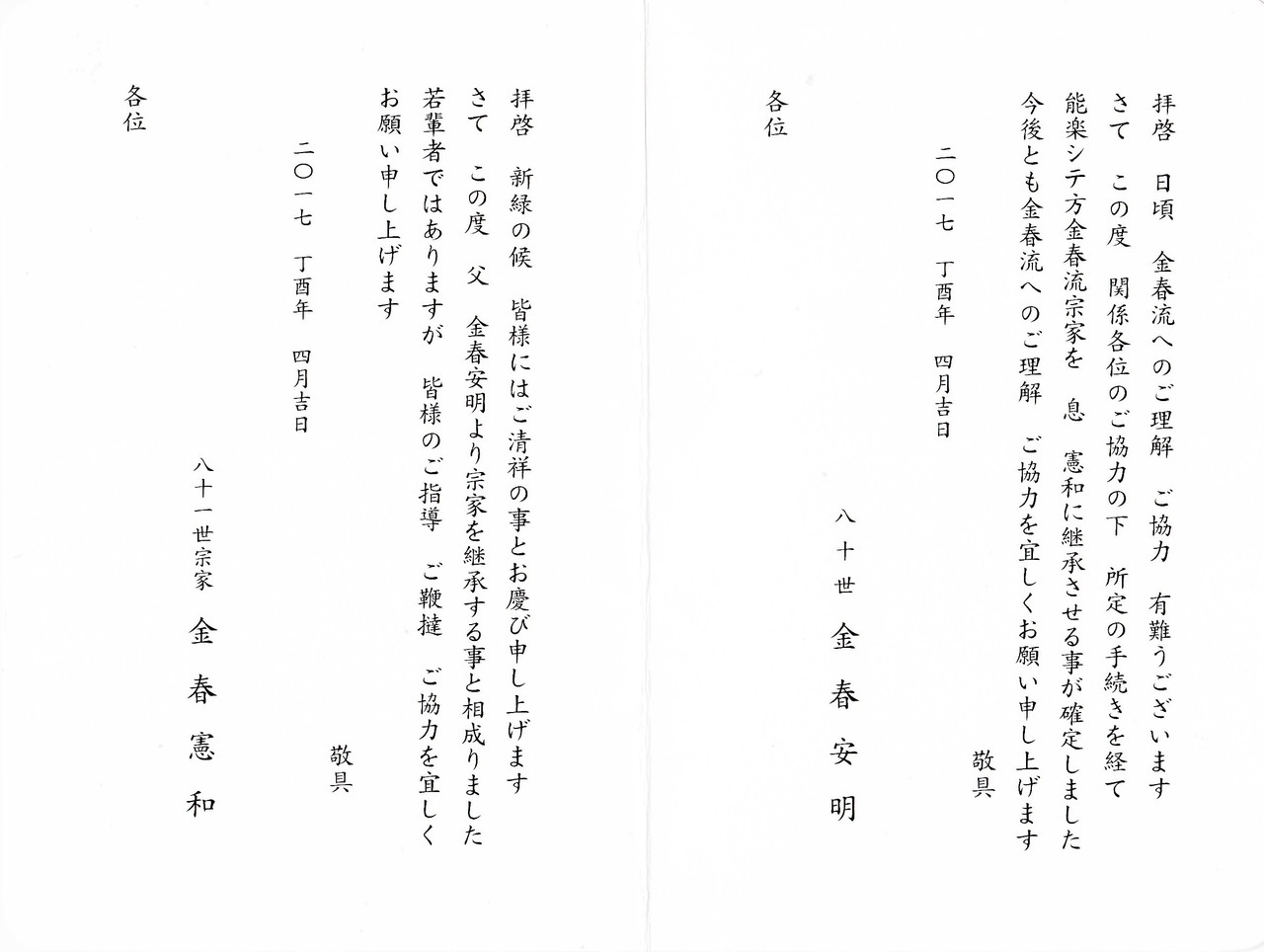

| 80世 | 安明(やすあき) | 1952年、79世金春信高の長男として奈良市に生まれる。7歳、興福寺薪能「海人」の子方で初舞台。9歳「猩々」で初シテ。2006年6月に宗家継承。「卒都婆小町」「関寺小町」を披演。日本能楽会会員。早くから中国語に興味を抱き習熟。隋唐宋時代の音韻、また、日本語の中世の音韻や仮名遣いにも明るく研究者としても活躍。豊公能(ほうこうのう)「この花」の発見と復曲をはじめ、本年の「夕顔」など復曲にも携わる。主要論文に「永正三年本≪玄上≫は明和ころの書写か?」(雑誌『観世』)、著書に『金春の能』上・中世を汲む(発行・金春円満井会、発売・新宿書房)。(公社)金春円満井会顧問。重要無形文化財総合指定保持者 | |

| 81世 | 憲和(のりかず) | 現宗家 1982年、80世金春安明の長男として東京に生まれる。昭和63年(1988)「邯鄲」の子方で初舞台。平成7年(1995)「経政」で初シテ。「獅子・乱・道成寺」を所演。(公社)金春円満井会常務理事。平成29年(2017)4月81世金春流宗家を継承。重要無形文化財総合指定保持者 |

他言語での閲覧について

other languages

- 言語を選んで、概要の理解にご利用ください▼アラビア語/イタリア語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/ポルトガル語/ロシア語/英語/韓国語/中国語(簡体)

スマホでもご覧いただけます

金春流の主な特別行事

15日(金) 興福寺/春日大社

16日(土) 興福寺/春日大社

22日(金) 大宮氷川神社

23日(土) 大宮氷川神社

奈良春日野国際フォーラム甍

「高砂」髙橋忍

「七騎落」金春飛翔

13:00~国立能楽堂

「佐保山」山井綱雄

「藤 戸」井上貴覚

能楽金春祭り 銀座金春通り

路上奉納能

鎌倉宮境内 鎌倉・大塔宮